Креатив в XXI веке представляется в определенном смысле территорией прогресса, именно поэтому идеей сегодняшнего дня становится развитие креативных индустрий. К примеру, Европейский Союз принял новый вариант совместной стратегии развития, где креативные индустрии – это путь устойчивого движения в условиях крайне интенсивной смены технологий. Именно этот путь хочется избрать России. Однако насколько это возможно в рамках реального современного социального контекста?

Задача настоящей статьи – дать анализ таких возможностей, осуществить их проверку эмпирическими данными и предоставить обоснование стратегического видения так называемых окон возможностей для современного российского города. Наряду с экономической категорией, понятие «капитал» в социологии используется в описании социальных процессов. Наиболее известными категориями в современной социологии являются понятия «социальный капитал» и «человеческий капитал».

Понятие человеческого капитала (Human Capital) появилось в работах американских ученых Теодора Шульца [Shultz, 1968] и Гэри Беккера [Becker, 1964]. Именно за разработку теории человеческого капитала в 1992 году Беккеру была присуждена Нобелевская премия. В самом общем виде человеческий капитал это – знания, образование, здоровье и качество жизни населения.

Социальный капитал определяет качество социальных связей в обществе. Согласно трехфакторной модели Роберта Патнэма [Putnam, 1996, 2000], социальный капитал включает социальные нормы, социальные связи и доверие. Связь между этими двумя видами капитала исследователями к концу XX века представлялась в следующем виде. Наличие знаний, образования и здоровья еще не обеспечивает развития общества. Необходимо доверие, и именно оно дает потенциал социального взаимодействия, а вслед за этим экономическое процветание сообщества.

При этом степень доверия определяется через уровень демократии в обществе. Именно поэтому главным научным трудом Р. Патнэма принято считать монографию «Чтобы демократия сработала» [Putnam, 1996]. Она была написана в соавторстве в 1993 году, и в ней дано системное исследование горизонтальных связей, показана зависимость между качеством развития региона и численностью гражданских инициатив.

Именно разница в такой зависимости объяснялась затем авторами различиями в уровне развития Севера и Юга Италии. Не вдаваясь в анализ методологии изучения, следует, однако, сделать одно возражение по поводу горизонтальных социальных связей. Представляется, что интенсивность их на юге Италии, возможно. даже выше, чем на севере. Но они имеют другой характер, являясь социальным капиталом сообществ и обеспечивая их экономическое развитие. Однако сегодня проблема уже не в уровне социального капитала, который, конечно, формируются на основе доверия развитых каналов взаимодействия. Обеспечивая экономическое развитие, социальный капитал не делает автоматически экономику территории восприимчивой к инновациям. И в этом контексте есть необходимость концептуализации понятия «креативный капитал». В современном научном поле широко употребляемыми являются два понятия – «креативный город» и «креативный класс». Фактически перед нами две парадигмы, базовым различием которых является отношение к «носителям» / обладателям / субъектам креативного капитала. В рамках первой парадигмы субъектом выступают люди, общество и социальные институты. В рамках второй носителями являются город, территория, бизнес и власть.

Своего рода основоположником первой парадигмы можно считать Ричарда Флориду с его теперь уже широко известной теорией «креативного класса». Креативный класс у Флориды характеризуют три «Т»: таланты, технологии, толерантность. Несомненно, это продуктивная конструкция, если учесть, что вообще класс это не только «вещь в себе», но и «вещь для себя». И тогда это солидарность положения, солидарность позиций, солидарность действий. Но именно здесь кроется базовая преграда развития такого класса. К примеру, есть в обществе толерантность – есть креативный класс, нет – не возникает креативный класс, а следовательно, нет условий для развития талантов и технологий.

Во второй парадигме, фактическим идеологом которой является Чарльз Лэндри, главным является другое условие креативности: «Суть концепции креативного города заключается в том, что каждое поселение – в какой бы оно ни находилось стране и на каком континенте – может вести свои дела с большей долей воображения, более творческим и новаторским образом» [Лэндри, 2006]. Это вполне обоснованное утверждение. Но почему не «каждое поселение» имеет возможность креативного развития? Каковы источники креативности?

Ч. Лэндри под источниками креативности понимал следующее: «...должны быть созданы условия, позволяющие думать, планировать и действовать творчески»; «...в городах должны возникать лидеры – люди или организации, которые научатся отдавать другим часть своей власти, чтобы повысить собственную эффективность и собственное влияние».

Именно это понимание источников креативности позволяет сформулировать категорию «креативный капитал».

Более того, формулируя и определяя понятие, мы исходим из необходимости его функционального назначения, а именно необходимости креативного развития. Итак, креативный капитал – это особенности социальной и культурной инфраструктуры, возможности инновационной и креативных сфер (отраслей экономики), которые позволяют привлекать (формировать) представителей креативных профессий. Очевидны три элемента, которые определяют условия формирования креативного капитала, а значит, и креативного развития: наличие особенной инфраструктуры; наличие и ресурсы креативных отраслей; наличие представителей креативных профессий. Какие города обладают уже сегодня таким креативным капиталом?

Будирование идеи креативного развития, идущее, как всегда, в российском контексте сверху вниз, привело к тому, что сегодня любой город объявляет себя креативным, начиная от Мышкина и кончая Бердском. Однако для нас важным является именно наличие креативного капитала того или иного городского пространства и сообщества. И в этом случае целесообразно обратиться к исследованиям, имеющим общественную презентацию и экспертную оценку. Два исследования такого типа были проведены в 2018 году. Это «Российские региональные столицы: развитие, основанное на культуре» (Московская высшая школа социальных и экономических наук – МВШСЭН) [2018] и «Индекс креативного капитала» (фонд Calvert22 и PwC).

Обследование, реализованное МВШСЭН, на первом этапе включало 55 городов, на втором только 20. Не вошли, по мнению ученых, «очевидные культурные лидеры» – Красноярск, Казань, Владивосток, Нижний Новгород. Особый смысл в рамках исследования креативного капитала имеют данные о распределении городов по направленности культурной политики и интенсивности культурных процессов.

К городам, создающим инновационные культурные продукты, авторами отнесены Екатеринбург, Пермь, Омск, Ижевск, Иваново, Калининград, Ярославль, Норильск, Иркутск, Новосибирск. Для изучения индекса креативного капитала авторами были взяты 15 городов: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Тюмень, Краснодар, Владивосток, Калининград, Пермь, Нижний Новгород, Уфа, Омск. При этом расчет индекса осуществлялся на основе пяти групп показателей: город, люди, бизнес, власть, брендинг. Фактически этот подход достаточно близко подходит к нашему определению креативного капитала: речь идет об особых взаимодействиях людей в городе и города с людьми. По итоговому индексу креативного капитала описаны 15 городов, рейтинг распределен следующим образом: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск и т. д.

При всей значимости данных, полученных в представленных исследованиях, речь идет о так называемых агрегированных (расчетных) индексах (показателях), которые, как правило, позволяют строить рейтинги, делать группировки и т. п. Но для понимания характера процесса формирования креативного капитала и принятия на этой основе управленческих решений этого явно недостаточно. Нужны качественные характеристики тех трех элементов, которые фиксировались в определении понятий, – социально-культурной инфраструктуры, креативных отраслей, креативных профессий.

Из совокупности заявленных городов в представленных выше исследованиях нами были выбраны два города – Красноярск и Новосибирск. Этот выбор обусловлен традиционным научным интересом авторов и других специалистов Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств им. А. Д. Крячкова (НГУАДИ) к проблемам поведения и удовлетворенности жителей сибирских городов, к социально-культурной проблематике городских пространств [Vavilina, 2020; Гашенко, 2019; Ерохин, 2020]. Кроме того, у авторов есть некоторое несогласие с выводами всероссийского исследования.

Во-первых, в исследовании МВШСЭН [2018] Красноярск был отнесен к группе очевидных культурных лидеров, а Новосибирск определялся как «индустриальная куль-турная слобода». В исследовании PwC [7] Новосибирск по итоговому индексу креативного капитала занимает пятое место после Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, и, таким образом, подтверждается, что эти города обладают особенностями социально-культурной инфраструктуры, необходимой для развития креативного капитала. Во-вторых, в 2020 году авторами именно в этих городах были проведены социологические исследования, позволяющие увидеть возможности креативных отраслей экономики, дать характеристику креативных профессий.

В Новосибирске в декабре 2020 года изучались межнациональные отношения и социокультурное самочувствие населения. Исследование были реализовано на основе квотной выборки населения города 18 лет и старше, достоверность полученных данных составила ± 3,5 %. В Красноярске исследование также проходило в декабре 2020 года и было посвящено изучению состояния коррупции и оценке ее уровня на основе квотной выборки населения в возрасте 18 лет и старше. В ходе интервью фиксировалась занятость респондентов в 20 отраслях. Но для задачи настоящего исследования изучались только семь из них: образование и наука; культура и спорт; связь и интернет; туризм и реклама; общественное питание и бытовые услуги. Названия отраслей составлены в соответствии с квантификацией их государственной статистикой.

В Новосибирске среди всей совокупности опрошенных занятые в этих отраслях составили 28,4 %, в Красноярске – 30 %. И это позволило рассматривать эту группу как самостоятельный объект, но в сравнении с общей выборкой, которая являлась репрезентативной для городов в целом. Именно эти отрасли большинство исследователей относят к креативным [Лэндри, 2006], хотя существуют и более широкие представления об их структуре. К примеру, сюда иногда включают финансы и банковское дело, строительство (поскольку там есть архитектура и дизайн) и даже здравоохранение. Если учесть еще и эти отрасли, то среди опрошенных в Новосибирске удельный вес их будет составлять 37,7 %, в Красноярске – 44,9 %. Не вдаваясь в методологические споры о качестве объекта анализа, возьмем лишь семь отраслей, указанных выше, по поводу которых существует согласие значимого количества ученых.

Анализ социальных и социально-демографических характеристик представителей креативных отраслей в двух городах позволяет увидеть не только, общий «портрет» представителя креативного класса, но и некоторые особые черты в зависимости от города.

Представляется, что наиболее значимыми характеристиками групп, работающих в креативных отраслях, является более высокий уровень образования по сравнению с населением города в целом. Полученные в ходе исследования данные подтверждают это предположение. В Новосибирске доля лиц с высшим и незаконченным высшим образованием в креативных индустриях составляет 56,9 %, а среди всех опрошенных – 46,8 % (расчеты осуществлялись на основе программного пакета SPSS). В Красноярске 44 и 39 % соответственно. Представленные данные позволяют зафиксировать более высокий уровень образования как среди населения в целом, так и среди представителей креативных отраслей в Новосибирске, что далее будет сказываться на определенных социальных позициях креативного капитала в целом.

Аналогичный характер имеет развитие всего профессионального образования, включающего среднее специальное, незаконченное высшее и высшее. В креативных отраслях в Новосибирске работники с таким уровнем составляют 82,8 %, среди всего населения – 79,7 %; в Красноярске – 79,9 и 73,8 % соответственно.

Особый интерес представляют социально-демографические характеристики представителей креативных профессий. В Новосибирске это чаще мужчины, при этом почти 60 % всех респондентов в самом продуктивном возрасте – от 30 до 50 лет. Совсем другой портрет такой группы в Красноярске. Здесь 2 / 3 ее составляют женщины, только треть группы в возрасте от 30 до 50 лет, но зато до 30 лет тоже 1 / 3, тогда как в Новосибирске представители аналогичной возрастной группы составляют около 20 %. Закономерно, что работники креативных индустрий в Новосибирске имеют более высокий доход. Здесь тех, у кого доход от двух и более прожиточных минимумов на одного члена семьи, больше половины (53, 9 %), а в Красноярске таких только 25 %, то есть в два раза меньше. Но самые радикальные различия фиксируются в величине удельного веса «бедных» – тех, кто имеет доход до одного прожиточного минимума. В Новосибирске в этой группе 3,6 % работников креативных отраслей, в Красноярске – 32,6 % (почти в 10 раз больше).

Подтверждает жесткую стратификацию и доходная самоидентификация респондентов. К группам со средним и высшим доходом в Новосибирске себя отнесли 82,7 % представителей креативных отраслей, в Красноярске – 57,1 %; к группе с низкими доходами – 17, 3 и 42,9 % соответственно.

Очевидно, что креативный класс в Новосибирске располагает большими ресурсами для своего развития в контексте образования, дохода, социальных связей (возраста) и социального положения (доходная самоидентификация). В классической модели перед нами сложившийся средний класс, имеющий высокий уровень образования, продуктивные доходы, ощущающий себя именно «группой со средними доходами». Креативные индустрии в экономике Красноярска – это, видимо, «периферийные» отрасли, где заняты преимущественно женщины, имеющие низкий доход (75 % имеют до двух прожиточных минимумов на одного члена семьи), представляющие сферу бытовых услуг, образования и общественного питания. Скорее, это образ сферы обслуживания доперестроечных времен.

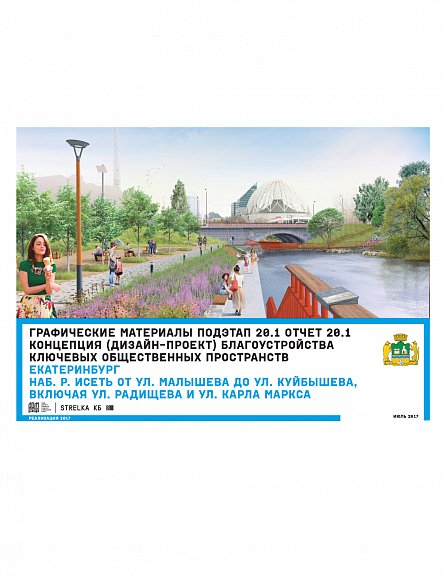

Б. Скиннер утверждал, что необходимо проанализировать средовые факторы, влияющие на поведение человека, а затем создать среду для проявления креативного поведения. Б. Скиннер [Мороз, 2016] полагал, что поведение человека определяется факторами генетики и окружения. Для ав-торов важен вывод о том, что окружение формирует поведение, следовательно, поведение горожан определяется городским пространством. Специалисты Манхеттенского института (https://www.manhattan-institute.org / ) в своих исследованиях города, городской культуры, экономики и политики активно ссылаются на теорию «разбитых окон» (сформулированную Джеймсом Уилсоном и Джорджем Келлингом в 1982 году), у которой есть и сторонники, и противники. Однако базовый вывод теории Уилсона – Келлинга: окружение города провоцирует нормальное или маргинальное поведение жителей – имеет смысл. Для нас важен вывод о том, что городское пространство формирует модели поведения жителей и гостей города [Гашенко, 2019; Ерохин, 2020], следовательно, креативность городского пространства формирует креативность населения, формируя креативный город, обладающий креативным капиталом.

Авторы, анализируя основные характеристики креативного капитала в двух крупнейших городах Сибири, утверждают, что оба города располагают социальной и культурной инфраструктурой, позволяющей создавать возможности развития креативных отраслей экономики, что, в свою очередь, позволяет формировать группу представителей креативных профессий. Однако уже сегодня очевидны различия этих групп в Красноярске и Новосибирске.

Анализ результатов социологических исследований позволяют сделать вывод о наличии значительного креативного капитала в Новосибирске. Используя подход Лэндри по поводу источников креативности, можно утверждать, что в Красноярске есть лидеры, но это, скорее всего, организации, нужны лидеры-люди. И именно это является здесь ограничением. В Новосибирске есть лидеры-люди, есть условия и возможности. Но для дальнейшего развития возможностей нужны лидеры-организации. Это те окна возможностей, которые определяют различные стратегии развития креативных индустрий для этих городов – Новосибирска и Красноярска.