Введение

Великий философ античности, воспитатель Александра Македонского Аристотель сформулировал методологические основы западного мышления на много веков вперед. Менялись эпохи, идеологии и религии, но авторитет Аристотеля оставался непререкаемым. В «темные столетия» Средневековья отцы церкви называли его просто Философ, а в Новое время Аристотелева логика послужила базисом для научно-технических революций – от паровой машины до компьютерных сетей.

Один из базовых принципов Аристотелевой логики – принцип «исключенного третьего» – гласит: если две сущности порознь равны третьей, то они равны и между собой. Третьего не дано, сущности или равны, или не равны. Ноль либо единица, черное либо белое, благо либо зло.

Бинарность классической логики, этот мощный мыслительный инструмент, продолжает демонстрировать свою эффективность во многих областях – от абстрактных научных моделей до решения повседневных бытовых проблем. Он стал настолько привычным и постоянным элементом картины мира, что порой начинает выглядеть уже не как мыслительный прием, условность, а как неотъемлемое свойство самой реальности. Мы забываем, что реальность не делится на взаимоисключающие пары, – это мы создаем дихотомии. Причем создаем достаточно произвольно, в зависимости от текущей задачи. Можем противопоставить красное зеленому, а можем – спектральное ахроматическому (и тогда красное и зеленое окажутся в одном классе сущностей). Как захотим, так и поделим мир на пары. Сам же мир, в отличие от наших представлений о нем, един и непрерывен.

Дискуссии о наследии социалистической эпохи сильно тяготеют к бинарной, дихотомической логике (что и неудивительно, учитывая почтенную традицию). Был ли это период упадка, угнетения творческой мысли и забвения гуманистических принципов великого ХIХ века? Или же это была эпоха масштабных свершений, достижений, прорывных озарений и ярких личностей? Следует ли нам воспринимать идеи социалистической эпохи в качестве тяжелого груза, от которого необходимо последовательно избавляться? Или же это наследие – сокровищница идей и образов, реализованных лишь частично, и нам следует внимательно и почтительно изучать их, чтобы использовать в решении сегодняшних задач архитектуры и зодчества?

Однозначного ответа нет. Да и быть не может, потому что сама эта эпоха поразительно противоречива и никак не помещается между четкими и ясными полюсами бинарного подхода. Ярким примером, характеризующим эпоху социалистического города, может служить дискуссия о соотношении градостроительных идей «города-сада» и «соцгорода». На первый взгляд эти парадигмы выглядят взаимоисключающими противоположностями.

Рождение концептов

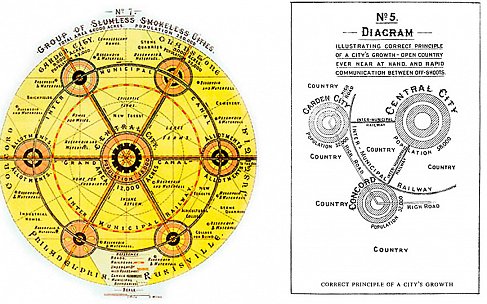

Концепция города-сада возникла на фоне стремительного развития промышленности Великобритании в самом конце ХIХ века. Именно тогда машинное производство достигло такой концентрации, при которой природные биоценозы оказались неспособны справляться с потоками загрязнений. Энергетика, основанная на угле, выбрасывала в воздух тысячи тонн сажи и ядовитых окислов. Сточные воды бесконтрольно сливались в природные водоемы (задача контроля над загрязнениями никому еще даже не приходила в голову). Почва пропитывалась кумулятивными ядами: медью, свинцом, оловом и цинком – и быстро становилась не просто бесплодной, но смертельно опасной для живущих на ней людей. «Промышленную столицу мира» – Лондон раз за разом поражали зловонные удушливые туманы, а «батюшка Темза» превратился в сточную канаву, рассадник холеры и тифа.

На этом фоне и возникла концепция города-сада – наполовину мечта, наполовину бизнес-проект рассредоточения производства до уровня, способного сосуществовать с природными системами. Эбенизер Говард поэтично рисовал, а затем с цифрами в руках доказывал жизнеспособность небольших городков при фабриках. Получалось нечто среднее между рабочим поселком и богатой деревней – с коллективными формами организации быта, с общественным управлением процессами градоустройства и повседневной эксплуатации поселений, с комфортабельными индивидуальными домами коттеджного типа для отдельной семьи, с персональными участками земли для разведения сада, огорода, домашней живности [Howard, 1902].

Почти одновременно с концепцией города-сада возникла другая, во многом противоположная (а во многом – очень сходная) парадигма поселений, привязанных к производственным мощностям. Генри Форд повел борьбу за лидерство на рынке массовых автомобилей за счет новых принципов организации. Не только производство машин «Форд Т» строилось вокруг конвейера и разделения технологического процесса на элементарные звенья. Весь образ жизни рабочих и инженеров подчинялся тем же принципам. Питание строилось на «быстрых» технологиях полупродуктов и готовых стандартизированных блюд. Жилье возводилось стандартное, гигиеничное, с оптимальным соотношением комфорта и экономности. Строго контролировался образ жизни: было ограничено употребление алкоголя, совсем запрещены азартные игры и уклонение от социальных выплат (например, алиментов). Небывалый уровень заработной платы в пять долларов в день (что примерно равно 120 современным долларам), сорокачасовая рабочая неделя, бонусы и корпоративные пенсии заставляли квалифицированных рабочих мириться с вмешательством администрации в их личную жизнь [Grandin, 2010].

После окончания Гражданской войны в СССР на повестке дня стояли вопросы масштабной застройки и восстановления жилого фонда страны. Значительное число авторитетных архитекторов горячо поддерживали концепцию города-сада.

Архитекторы видели в этой концепции прообраз поселений коммунистического будущего – с общественной собственностью на землю и государственным финансированием возведения жилища и инфраструктуры, лишенным стремления к получению прибыли. С этих сторон идея поселков-садов для рабочих той или иной фабрики или завода, трансформировавшаяся в сторону государственного финансирования и бесплатного выделения национализированной земли под застройку, рассматривалась в трудах архитекторов старшего поколения, начавших сотрудничать с большевиками: Г. Бархина, Б. Великовского, И. Верезубова, Е. Виленц-Горовиц, Л. Воронина, Я. Гевирца, И. Гельмана, А. Глазырина, И. Диканского, В. Иванова, В. Карповича, П. Кожаного, В. Мачинского, М. Петрова, П. Прейса, С. Семенова, З. Френкеля, Д. Шейниса и др. [Меерович, 2017].

Российские архитекторы, гражданские инженеры, гигиенисты, экономисты – все, кого объединяла идея го-рода-сада, – стремились в новых политических условиях реализовать наиболее привлекательные и прогрессивные на тот момент принципы планировки города-сада: живописность трассировки улиц с учетом ландшафта; эстетическую привлекательность среды обитания; комплексное формирование застройки; создание полноценной инженерной инфраструктуры и озеленения; формирование выразительной объемно-пространственной и художественной композиции: единое решение системы общественных пространств: улиц, кварталов, площадей, поселения в целом и т. д.

Однако совершенно неожиданно эта позиция встретила жесткое сопротивление со стороны государственных структур. Первый раунд борьбы за изгнание «идентичности» и «духов места» из советского архитектурно-градостроительного проектирования развернулся в середине 1922 г., когда дореволюционный подход к архитектур-но-планировочному обустройству поселений столкнулся с позицией Главного управления коммунального хозяйства НКВД (ГУКХ НКВД), которое активно претендовало в этот период на роль основного государственного субъекта проектирования и управления поселениями.

Поводом для прямого столкновения сторонников переноса концепции города-сада на советскую почву с противниками применения традиционных подходов к планировке поселений явилось заседание по возрождению в Советской России общества городов-садов, собранное по инициативе апологетов этой доктрины. Заседание проходило 30 июня 1922 г. в Москве на совершенно законных основаниях и даже под «патронажем» представителей новой власти: председателем заседания был заместитель народного комиссара здравоохранения З. П. Соловьев [Шлиосберг, 1923]. На нем сторонники идеи городов-садов говорили о необходимости развивать то позитивное, что выработала предшествовавшая мировая практика градостроительной деятельности. А их противники утверждали, что проектный подход, характерный для идеи города-сада, основанный на учете особенностей места, категорически неприменим в советских условиях. Прежде всего из-за его социального содержания – участия гражданского сообщества в принятии архитектурно- планировочных решений, которое, собственно, и обеспечивало учет и проектное воплощение традиций, обычаев, обрядов, культурных ценностей в результате самодеятельности населения.

Непосредственно на заседании и позднее, на страницах периодических изданий, представители органов, осуществлявших государственную градостроительную и жилищную политику (в частности, ГУКХ НКВД), высказывали принципиальное несогласие с направленностью инициатив на возведение городов-садов на основе «соучаствующего проектирования» (если использовать современные термины). Они утверждали, что социализм должен сознательно и целеустремленно формировать поселения совершенно иного, «некапиталистического» типа. Эти поселения должны базироваться не на учете каких-то мистических – культурно-исторических, эмоционально-чувственных, ментально-событийных, природно-энергетических и прочих особенностях места, а на государственных механизмах «индустриально-производственного обустройства среды обитания трудящих-ся масс».

Подход к проектированию рабочих поселений, принятый на вооружение Генри Фордом, кроме очевидных выгод концентрации производства, приносил еще целый ряд экономических преимуществ. Регулярная планировочная схема (с укрупненным строительным кварталом) позволяла сокращать: общую протяженность проездов; число проездов с односторонней ориентацией застройки; протяженность инженерных сетей (водных и канализационных), что в совокупности, приводило к снижению расходов на благоустройство и инженерное оборудование территории, а в целом – к уменьшению общих затрат на строительство поселений. Установка на экономию денег также диктовала сокращение числа скверов, объезды вокруг которых увеличивали протяженность улиц.

Точка бифуркации: концепция соцгорода против доктрины города-сада

Переломным моментом в затяжной (почти десятилетней) борьбе архитекторов за возможность выражать в своих проектах советских рабочих поселков идеи города-сада стало принятие Инструкции НКВД No 184 (28 мая 1928 г.), диктовавшей правила, по которым впредь должны проектироваться все без исключения советские города и рабочие поселки [Бюллетень НКВД, 1928].

Эта Инструкция была последним из советских градостроительных документов, который, в нормативной форме содержал одновременно и концептуально-теоретические представления, генетически вытекавшие из идеи города-сада (условно назовем их «нормативы города-сада»), и фордианские представления о поселениях нового типа – соцгородах и соцпоселках (условно назовем их «нормативы соцгорода»). Эти нормативы представляли собой две совершенно разные по содержанию и идеологической направленности группы требований.

Сосуществование в одном нормативном документе диаметрально противоположных друг другу «нормативов города-сада» и «нормативов соцгорода» выглядит парадоксально. Инструкция, в той части, которая была сформирована на основе доктрины города-сада, предлагала обязательную программу широкого предпроектного изучения специфических характеристик, присущих лишь данному месту: культурных – изучение «памятников старины, искусства, и природы»; ландшафтно-географических – влияние на устройство города его топографического расположения, геологии, гидрографии и орографии окружающей местности; природно-климатических – влияние на планировку поселения климата и растительного мира; исторических – сведений об особенностях предшествовавшего пространственного развития города, вытекавших из истории его возникновения и развития в культурном, экономическом и административном отношениях; фактических данных, выявляющих благополучие / неблагополучие города в целом и по отдельным его районам и кварталам в отношении заболеваемости и смертности; эпидемий, их частоты и продолжительности; характера общественно-политической жизни и т. п.

Именно результаты предпроектного анализа должны были задавать специфическую основу разработки задания для проектирования планировочной схемы и типов застройки каждого конкретного поселения. Причем подчеркивалось, что «разработка основных заданий для проекта планировки (города или поселка) является задачей чрезвычайно важной и ответственной, так как лишь при правильно поставленном задании может быть правильное разрешение проблем переустройства и будущего развития города (поселка)» [Меерович, 2008].

Ориентация на индивидуальный характер обследования каждого конкретного места строительства и устремленность на индивидуальность разработки задания на проектирование, предписываемая «нормативами города-сада», проявлялись также и в предусмотренной Инструкцией определении конкретного списка позиций программы обследования, который наиболее полно соответствовал бы особенностям конкретного места. Инструкция предоставляла возможность организациям, осуществлявшим изучение города, самостоятельно разрабатывать собственные программы обследований в соответствии со спецификой конкретного поселения: «...в зависимости от обширности города и сложности входящих в состав последнего сооружений... на месте разрабатывается детальная программа изучения, в ко-торой может быть изменена последовательность статей, отдельные части основной программы должны получить сообразное обстоятельствам дела развитие, а некоторые пункты, как не имеющие существенного значения для данного города, могут вовсе отпасть» [Бюллетень НКВД, 1928, с. 404].

«Нормативы города-сада», будучи генетически связанными с говардовской идеей общественного самоуправления поселением, основывались на широком привлечении общественности к работам по изучению городов и поселков, рассматривали ее как главного «субъекта» управления развитием города, выявления духа места, формирования идентичности поселения. Это было впрямую зафиксировано в Инструкции: «кроме технического аппарата, по возможности, привлекаются широкие массы трудящегося населения города или поселка через секции совета, общества краеведения и другие научные и общественные учреждения» [Бюллетень НКВД, 1928, с. 403].

Диаметрально противоположный смысл несли «нормативы соцгорода». Они противостояли «нормативам города-сада» в том, что были принципиально безразличны к «духу места», нейтральны ко всем особенностям территории будущего города, кроме технических (геологические условия, климатические характеристики и проч.). Даже по отношению к такой традиционно важной для градостроительного проектирования характеристике, как рельеф, они оказывались нейтральными, потому что площадка для возведения будущего промышленного комплекса и привязанной к нему селитьбы изначально – еще на предварительной стадии выбора места для будущего строительства – подбиралась максимально ровной, как это было законодательно предписано еще в декабре 1927 г. Постановлением Экономического совещания (ЭКОСО) РСФСР «Об утверждении строительных правил и норм для постройки жилых домов в поселках на территории РСФСР» [Лидин, 2016].

В этот период в советской градостроительной теории (и, соответственно, в нормировании) боролись представители этих двух антагонистических градостроительных концептов. Сегодня трудно определить, чего больше было в этой борьбе – реального столкновения несовместимых концепций или личных амбиций и стремления к власти ведущих архитекторов. Однако в итоге верх одерживал концепт соцгорода. Именно он активно разрабатывался, законодательно оформлялся и принудительно вводился органами государственной власти в повседневную практику проектирования. Второй (идея города-сада) пока еще продолжал существовать, но все более активно критиковался, идеологически отвергался и постепенно вытеснялся из градостроительной концептуально-теоретической и проектной действительности.

Концепция социалистического расселения, интеллектуально обеспечившая «великий поворот к индустриализации», утверждала ценность строительства новых городов как мест, свободных от пережитков прошлого и тем самым благоприятных для формирования новых – подлинно «социалистических» поселений. Она утверждала принципы «искусственно-технической» организации процессов функционирования населенных мест. Быт, труд, отдых должны быть организованы целенаправленно, на основе научных знаний и расчетов так, чтобы исключить неконтролируемые процессы деятельности и жизни. Концепция социалистического расселения базировалась на идее тотального планового распределения минимума социальных благ и предметов жизнеобеспечения.

Концепция соцрасселения предписывала формировать соцгорода-новостройки как места сосредоточения пролетариата («классовые пролетарские центры») за счет расположения их подле промышленных предприятий или в центрах сельскохозяйственных округов с обязательным административным подчинением им проживавшего на прилегающих территориях крестьянского населения. Концепция требовала осуществлять реформирование нового административно-территориальное деления так, чтобы обеспечивать: для крупных районов – сосредоточение промышленности, технических культур, путей сообщения (железнодорожного, водного и авто-транспорта), а также конкретную заранее рассчитанную численность населения и его и национального состава; для мелких районов – тяготение населения «к существовавшим ранее или образовавшимся после Октябрьской революции центрам распределительной системы» (т. е. «местам сдачи продуктов местного хозяйства и пунктам товарообмена или распределения»).

Концепция соцрасселения предписывала соцгородам их основное предназначение – быть центром промышленного производства, требовала обеспечить рациональную взаимную увязку в расположении промышленных объектов, располагавшихся на территории соцгорода.

Заключение

Сегодня, по прошествии ста лет со времени тех бурных и драматичных дискуссий, мы по-прежнему не можем однозначно решить, какая же из градостроительных концепций оказалась более плодотворной. С одной стороны, города-сады, построенные по принципам Э. Говарда, существуют до сих пор во многих странах. Разумеется, с годами первоначальная концепция заметно модернизировалась, в некоторых случаях были утрачены принципиальные элементы (например, многие современные города-сады вовсе не привязаны к производствам, а представляют собой спальные пригородные микрорайоны или фрагменты, встроенные в городскую структуру) [Лидин, 2016]. Единственный город, построенный на принципах фордизма еще при жизни самого Генри Форда (Фордленд, Бразилия), не просуществовал и десяти лет. Он оказался настолько дискомфортным, что бразильцы, работающие на плантациях гевеи, отказались в нем жить – вплоть до столкновений с полицией. Проект провалился, принеся убытки на 20 миллионов долларов (в сегодняшних ценах – около полумиллиарда).

Тем не менее фордианские принципы стандартизованной застройки, игнорирующей историю, географию и даже геологию места, продолжают жить и побеждать. Кристаллическая прямоугольная сетка из стандартных зданий – так сегодня выглядят многие (большинство) районы крупного города в любой части света. Выгоды концентрации производства и проживания продолжают одерживать верх над «гениями мест». Население всего мира переселяется не просто в города, а в крупные города, которые становятся все крупнее. Процесс возникновения и опережающего роста мегаполисов и мегалополисов захватил Азию и перекинулся на Африку.

Возможно, главный урок, который демонстрирует нам история борьбы концепций города-сада и соцгорода на заре социалистической эпохи, заключается не в победе одного из концептов. Может быть, генеральный путь развития градостроительства в текущем веке будет опираться на иную, не бинарную логику, на такую картину мира, в которой есть место многим другим цветам и оттенкам, кроме черного и белого.