Законы Природы – это прежде всего запреты: нельзя получить энергию из ничего; нельзя превзойти скорость света и так далее. Мы вмонтировали в окружающую нас Природу еще один запрет – охраняющий жизнь…

…Следует взобраться на новый, более высокий уровень техноэволюции, похитить у Природы сокровище, завладеть которым труднее всего, – скрытое в субатомных явлениях. У нас этому служит синтез новых твердых тел и новые методы контроля над ними… Таковы два столпа нашей цивилизации. Их симбиоз мы называем этикосферой.

Станислав Лем. Осмотр на месте. 1982

Противоположностью утилитарного общества служит игровое общество, в котором человек, освобожденный от производственного труда благодаря автоматизации, может развивать свой творческий потенциал.

Констант Ньивенхёйс. Новый Вавилон. 1974

На протяжении последних десятилетий мы видели, как ускоряющийся научно-технический прогресс меняет до неузнаваемости наш образ жизни, но почти не затрагивает архитектурную среду. Люди живут в тех же домах и квартирах, а вновь построенные дома зачастую не лучше старых. Но, возможно, в ближайшие годы последуют радикальные преобразования городской среды под общей маркой «умного города», которые, в свою очередь, станут катализатором еще более значимых изменений в жизни людей.

Так называемые умные города используют информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) для экономии затрат и энергии, улучшения услуг и повышения качества жизни, а также сокращения воздействия на окружающую среду. В рамках низкоуглеродной экономики, продвигаемой в европейских странах, в городскую среду внедряются следующие технологии:

– умная мобильность (электромобили; беспилотный транспорт; ITS – интеллектуальные транспортные системы; MaaS – «мобильность по требованию»);

– умная энергетика (солнечная энергетика; энергосбережение; Smart Grid – умные сети энергоснабжения);

– умное планирование и строительство (системы умного дома – автоматизация, энергоэффективность; BIM – информационное моделирование зданий; AR/VR – дополненная/виртуальная реальность, искусственный интеллект) и др.

По мысли разработчиков, умный город использует цифровые технологии, чтобы улучшить свои показатели, жизнеспособность и благосостояние граждан. Новые технологии и данные используются для решения экономических, социальных и экологических проблем городов. Пилотные проекты появляются в ощутимом количестве всюду, и страны Балтии не исключение. Подобные планы рассматриваются и администрацией Ленинградской области.

Для всех программ умного города в Балтийском регионе характерно внедрение энергосберегающих систем уличного освещения, интеллектуального учета коммунальных ресурсов, а также элементов умной мобильности. В частности, Гатчина и Сосновый Бор, по сообщению ТАСС, должны стать пилотными городами в Ленинградской области при реализации ведомственного проекта Минстроя России «Умный город». В Гатчине также планируются разработка мобильного приложения для жителей, синхронизированного с цифровым порталом населенного пункта, и создание сети велодорожек с велопарковками, где будут использованы современные технологии подсветки и светового регулирования движения. В Сосновом Бору собираются модернизировать карту «Народный контроль», разработав мобильный сервис. В план развития транспортной инфраструктуры включены создание единой структуры информирования пассажиров на остановках и даже беспилотное такси. Подобные системы уже внедрены или тестируются во многих финских городах, а также в странах Балтии.

Особенность ряда городских программ Эстонии и Латвии – реконструкция советских панельных домов по современным стандартам энергоэффективности. В некоторых латвийских городах, таких как Елгава, внедряются системы антикризисного управления (связанные с сетями видеонаблюдения, мониторинга состояния окружающей среды и т. п.), системы администрирования социальных пособий и выплат и др. В Тарту в рамках пилотного проекта SmartEnCity планируется повысить жизнеспособность города с помощью интеллектуального уличного освещения, биогазовых автобусов, аренды электромобилей и велосипедов, а также зарядных станций и различных решений на базе ИКТ. Кроме того, предполагается «вовлекать граждан в создание качественной жизненной среды, которая вдохновляет на принятие экологически обоснованных решений и новые модели поведения».

В Финляндии еще сильнее развит экологический аспект программы «умных городов». В частности, план развития Хельсинки предполагает достижение «углеродной нейтральности» к 2035 году. Активно внедряются принципы «экономики совместного использования», к примеру, в новом районе Smart Kalasatama, где люди станут делить между собой машины и парковочные места с помощью цифровых приложений, а Jatkasaari Smart Mobility Lab и интеллектуальные сервисы открытых данных будут экономить один час времени каждого гражданина в день. Спроектированы сети, обеспечивающие интеллектуальный учет ресурсов в реальном времени, сеть электромобилей и новые решения для хранения электроэнергии. Будут использоваться возобновляемые источники энергии, в частности солнечная электростанция. В скором времени гражданские автобусы-роботы должны появиться на улицах районов Валлила и Пасила. Кроме того, Хельсинки стал первым в северных странах городом, создавшим семантическую 3D-модель CityGML на всей своей территории.

В Тампере разрабатывается платформа IoT для умного города, проводятся в жизнь проект по управлению городскими экосистемами и мероприятия по развитию города в рамках проекта STARDUST. Платформа IoT для умного города призвана улучшить возможности городских систем по сбору и использованию данных. Что же касается STARDUST, то здесь основная идея – продемонстрировать различные «островки инноваций» в качестве городских инкубаторов технологических, социальных, регуляторных и рыночных решений.

Информационные технологии всё шире и глубже проникают в окружающие нас предметы и здания, формируя так называемую умную среду. Концепции умного города, связанные с сетевыми структурами, информационными технологиями, экологией и «зеленым строительством», энергоэффективностью и альтернативной энергетикой, «умной» мобильностью, преследуют в большинстве случаев три основные цели, три «К»: комфорт, контроль и коммерциализация. Разработанные программы предполагают повышение благополучия горожан, с одной стороны, контроль за передвижением, производством, потреблением, перераспределением и пр., с другой стороны, и извлечение из всего этого выгоды – с третьей стороны. Названные цели могут гармонировать между собой, а могут и серьезно противоречить друг другу.

Возникновение подобных систем, доведенных до крайности, спрогнозировано в литературе ХХ века, что общеизвестно. Тотальный контроль описан Джорджем Оруэллом в романе «1984» (повсеместное внедрение следящих устройств – телекранов: сейчас корпорации и спецслужбы могут получить информацию о любом человеке с помощью многочисленных видеокамер, в том числе – встроенных в смартфоны); тотальная коммерциализация встречается у Филипа Дика в произведении «Убик» (в собственной квартире персонажа вся бытовая техника и даже входная дверь взимают плату за предоставляемые ими «услуги»: нечто подобное сейчас происходит в Интернете, когда пользователям навязывается платный контент, а назойливая реклама встроена повсюду как в материальном, так и в виртуальном мире); описан фантастами и тотальный материальный комфорт (порождающий, правда, психологические проблемы у персонажей), например у Станислава Лема в романе «Осмотр на месте» (концепция этикосферы: нанороботы – «шустры» – становятся частью окружающей среды и защищают живых существ от любых факторов, угрожающих их жизни и здоровью; «ошустренная» материя обладает своеобразным сознанием – прообраз «технологической сингулярности»).

Для современных исследователей возможны разные сочетания «К», кроме одного: комфорт и контроль без коммерциализации. Это напоминает слова героя пьесы Тома Стоппарда «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» (1966): «Знаете, мы скорей принадлежим к школе, для которой главное – это кровь, любовь и риторика… Ну, мы можем вам выдать кровь и любовь без риторики или кровь и риторику без любви; но я не могу дать вам любовь и риторику без крови. Кровь обязательна, сэр…» Как обязательна и коммерция, без которой урбанисты не могут себе представить здоровый город. Впрочем, есть архитекторы, не согласные с таким положением вещей.

Некоторые сочетания «К» можно найти уже в книге Чарльза Дженкса «Язык архитектуры постмодернизма» (1977), где автор раскрывает причины кризиса модернистской архитектурной парадигмы. В частности, он приводит сравнение трех систем архитектурной методологии: «частной», «общественной» и системы «разработчика». Кризис модернизма связан с тем, что современная архитектура «выпадает из масштаба исторических городов и взаимно отчуждает архитектора и общество. Во-первых, в экономическом аспекте она либо производится по ведомству народного благосостояния, у которого недостает средств, чтобы претворить в жизнь ориентированные на общественное благо замыслы архитекторов, либо финансируется капиталистическим сектором, и в этом случае монополии вкладывают гигантские средства и, соответственно, возникают гигантские сооружения» (проблема гигантизма, позже описанная Ремом Колхасом).

Эти три системы в экономической сфере соотносятся с «мини-капитализмом» (???), капиталистическим «обществом благоденствия» (имеющим, впрочем, явные социалистические черты) и монополистическим (авторитарным) капитализмом и характеризуются разной мотивацией: первая система – эстетической и идеологической, вторая – проблемно ориентированной, а третья – коммерческой («делать деньги» ). Крайняя форма «частной» системы имеет либертарно-анархический характер, и контроль в ней выражен слабо. В градостроительном аспекте это модель, нащупанная Джейн Джекобс и развиваемая Кристофером Александером («Язык шаблонов», 1977). Крайняя форма «общественной» системы – соцгород со слабо выраженной либо отсутствующей коммерциализацией (в своем «умном» варианте – «Проект Венера», технократическая утопия XXI века). Крайние формы третьей системы встречаются повсюду, от Дубая до Девяткино (включая также «умные» города Масдар и Сонгдо), демонстрируя высокий уровень неравенства и в социальном статусе, и в доступе к комфорту. Скандинавские страны показывают, по всей видимости, более сбалансированное сочетание трех «К».

Развитие искусственного интеллекта ведет к тотальной автоматизации процессов производства и распределения благ, что при «общественной» модели должно освобождать человека для творчества, игры, социальной активности, а при капиталистической – делает людей ненужными (это, по мнению левых, грозит геноцидом большинства и превращением основной части оставшихся в рабов). Интересно, что вышеупомянутые три системы можно соотнести с тремя типами обществ у Эриха Фромма («Анатомия человеческой деструктивности», 1973):

А – жизнеутверждающее общество, находящееся в гармонии с окружающей средой (напоминает экологическую утопию Олдоса Хаксли из романа «Остров», а также близко к идеалам «Проекта Венера»);

В – недеструктивное, но все же агрессивное общество (сходно с «мини-капитализмом» (по версии Дженкса), отчасти с социализмом «с человеческим лицом»);

С – деструктивное общество, разрушающее среду обитания (аналоги: монополистический капитализм, авторитаризм, фашизм).

Прообразы «умных городов», предполагающих баланс различных «К», появлялись еще в середине ХХ века. В начале 1960-х годов французский скульптор-авангардист венгерского происхождения Николя Шёффер разработал концепцию кибернетического города, в некоторых аспектах предвосхитившую современные идеи «умного» градостроительства. Принципы «пространственного динамизма», примененные им в кинетических арт-объектах с меняющейся подсветкой, Шёффер распространил на организацию городской среды, где движение отдельных элементов будет управляться компьютерной системой.

«Я считаю, что нелепо строить дома и города по планам, выполненным по аналогии с планировкой небольших участков, устарелыми методами строителей средневековых крепостей… – отмечал Шёффер. – Я предлагаю новую топологию – топологию открытого сердца и доверия. Она оперирует такими понятиями, как время, свет, звук, пространство, климат, на которых построены пять основных видов топологии»:

1. Топология времени (ритмов) – «это предварительное планирование, ставящее себе целью гармоничную организацию последовательного сочетания или наращивания зон с различной степенью насыщенности разными элементами» (к примеру, вблизи общественных пространств интенсивность движения и насыщенность элементами будет выше, а рядом с жилыми зонами – ниже).

2. Планирование освещения: «создание световых зон как для дневного, так и для ночного времени» , выявление светового динамизма.

3. Звуковое планирование: устранение травмирующего воздействия шумов и выявление гармоничного сочетания звуков.

4. Регулирование климата: оно должно «соответствовать назначению места, способствовать подъему, успокоению или разрядке» .

5. Топология пространства «потенциально определяет всевозможные направления людей, живых существ и вещей» . Архитектурное (пространственное) решение должно разрабатываться только после того, как учтены первые четыре группы факторов.

Шёффер особое внимание уделял различию в подходах к проектированию трех функциональных зон в городе – трудовой, жилой и зоны организации досуга (о совмещении различных функций в одном здании он не задумывался). Зона трудовой деятельности решена по вертикали, имеет конструктивный каркас, совмещенный с транспортными линиями и трубопроводами, к которому присоединяются функциональные блоки, чьи форма и размер соответствуют назначению. Жилая зона, напротив, развивается по горизонтали, но невысокие дома «ленточного» типа подняты, согласно принципам Ле Корбюзье, на опоры. Для проведения досуга Шёффер предусматривал отдельные города со зданиями для различных форм пассивного и активного отдыха (в том числе для сексуальных утех, что вызывает в памяти проект «общественного лупанария» Леду).

Стремление учесть в проекте всевозможные факторы и максимально упорядочить городскую жизнь роднит концепцию Шёффера с принципами социалистического планирования, так же как и следующее высказывание: «Ритм жизни каждого отдельного человека соответствует ритму жизни коллектива. До тех пор, пока эти ритмы не будут налажены и синхронизированы и не будут созданы для них оптимальные условия, самому человеку и той общественной группе, в которую он входит, будет нанесен… ущерб в физическом и психическом отношении» . Для гармоничной смены ритма – с трудовой деятельности на отдых и обратно – Шёффер предусмотрел специальные «центры расслабления» и «стимулирующие центры», что созвучно концепции «Города сонной архитектуры» Константина Мельникова (1929–1930). Вместе с тем метод Шёффера имеет прежде всего эстетический характер, поскольку предполагает обеспечение «наилучших пропорциональных отношений элементов, участвующих в построении ритма».

В одно время с Шёффером советский архитектор Вячеслав Локтев предложил концепцию, сочетающую «создание гибких структур с кибернетическим моделированием города и зоны расселения» . Развитие идеи пространственного города выразилось в проектировании вертикальной системы, которая «должна быть организована так, чтобы блоки каждой отдельной ячейки сети в любое время можно было реконструировать или заменить, если это необходимо» (родственный принцип встречается в проектах японских метаболистов). В 1960-х годах в СССР академик Виктор Глушков разрабатывал ОГАС – Общегосударственную автоматизированную систему учета и обработки информации, прообраз современных систем «умного» управления.

Еще более радикальные идеи высказывались начиная с конца 1950-х (архитектор Вернер Рунау, инженер Фрей Отто и др.). Нужно ли здание как таковое в эпоху бурного технологического прогресса? Появлялись проекты, предполагавшие создание зон с регулируемым микроклиматом, отделенных от внешнего пространства «воздушными покрытиями». Фрей Отто писал об этом: «Мы можем представить себе условия, позволяющие создавать объемы без применения каких-либо материалов. Правда, стоимость необходимой для этого энергии пока еще чрезмерно высока. Но придет день, когда мы научимся обходиться без строительных материалов».

Райнер Бэнем в статье «Жилище и дом – не одно и то же» отмечал: «Базовое проектное предложение элементарно: оболочка просто создает воздушную завесу из подогретого/охлажденного/кондиционированного воздуха вдоль наветренной стороны “антидома” и предоставляет стихии распределять его по жилому пространству, связь которого в плане с мембраной вверху не обязательно должна быть жесткой [one-to-one relationship]» . (Это оригинал какой части предложения?) Основа дома – конструкция и инженерные системы. В «антидоме» конструкция становится эфемерной оболочкой или упраздняется вовсе. Глобальная сеть «точек доступа» к системам жизнеобеспечения, равномерно распределенных по земной поверхности и делающих ненужными здания и города, стала темой проекта «Суперповерхность» (1972) итальянской архитектурной команды Superstudio. Идея среды, «облагороженной» таким способом, была доведена до абсурда в упомянутом выше сатирическо-философском романе Станислава Лема «Осмотр на месте».

В 1969-м была издана книга Кеннета Киза-младшего и Жака Фреско «Взгляд в будущее» (по аналогии с книгой Эдварда Беллами «Взгляд назад» (1888), в которой описывается технократическая утопия 2000 года). В свое время она осталась незамеченной, но в начале 2010-х об идеях Фреско узнал весь мир благодаря созданному им общественному движению «Проект Венера», смелым градостроительным концепциям и ряду фильмов, снятых его последователями, в частности «Дух времени. Приложение» (2008) и «Рай или забвение» (2012). Вариант «кибернетического города» с полной автоматизацией производства, транспорта и управления сочетается в них с идеями глобальной инфраструктуры и ресурсоориентированной экономики, требующими перестройки всей мировой системы общественных отношений, а также глубоких изменений в человеческой культуре.

Сегодня внедрение систем умного города наталкивается на ряд противоречий: «умное» производство ставит под вопрос будущее капиталистической экономики, «умное» управление подрывает традиционные политические институты, «умная» мобильность эффективна лишь в случае полного отстранения человека от управления транспортными средствами и т. д. Парадоксальное сочетание беспечности, порождаемой перекладыванием все большего числа обязанностей на киберсистемы, и паранойи, вызванной все большим уровнем контроля над жизнью людей, расшатывает человеческую психику.

«Реалистичные» концепции «умных городов», в том числе Балтийского региона, не рассматривают аспект «умного» производства, принимающего с развитием технологий неожиданные формы. Как отмечают исследователи и проектировщики городских систем Карло Ратти и Мэтью Клодел, «первые две промышленные революции изменили облик городов, и сегодня децентрализованное производство может иметь не менее глубокие последствия для городской формы» . Создание товаров, по их мнению, способно стать частью повседневной жизни, ведь 3D-принтеры и станки с ЧПУ делаются всё доступнее.

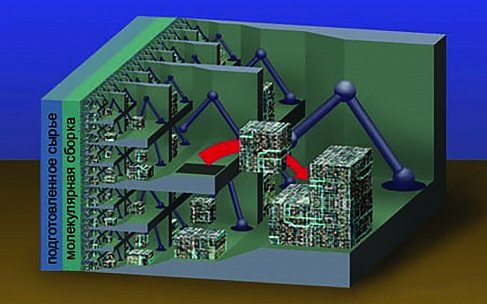

Но полностью изменят систему производства благ наноассемблеры, или устройства АТП – атомарно-точного производства, предсказанные Эриком Дрекслером . Возможно, сегодняшний мусор, представляющий огромную проблему, в будущем станет основным ресурсом. Отходы из захоронений, полигонов и «мусорных островов» содержат всю таблицу Менделеева, и нанофабрики начнут производить из них любую продукцию, при этом, по всей видимости, она станет значительно дешевле. Новые города будут полностью перерабатывать всё, что производят (закольцованный метаболизм вместо линейного). Здесь возникает вопрос о влиянии наноассемблеров на мировую экономику. Для последователей Жака Фреско это – безусловное благо, поскольку означает нулевую стоимость практически любой продукции, но для сегодняшних экономистов это, безусловно, угроза развала всей системы и наступления хаоса.

В конечном счете «умная среда» сольется с человеком в единое целое, усилив многократно его возможности. С одной стороны, усовершенствованные (до предела) люди не смогут конкурировать друг с другом ни в одной из областей (абсолютный эгалитаризм), что способно породить фрустрацию. Но с другой стороны, это может обернуться освобождением от стремления к превосходству и достижением внутреннего покоя – своеобразного буддийского идеала (окончательная победа над эго). А не исключено, что и массовым помешательством. Будут ли люди быстрее умнеть или сходить с ума в «умных городах» – покажет время.

Иллюстрации:

Обложка: Владимир Тюрин. Конкурсный проект Intelligent Market. Фотобумага, акварель. 1989

1 – Губка Менгера, трехмерный фрактал, послуживший источником вдохновения для проектов «умной архитектуры» Владимира Тюрина и Стивена Холла

2 – Яна и Никита Замятины. Бульвар науки (Гатчина) – пример визуализации стратегии умного города

3 – Николя Шёффер. Проект «Кибернетический город». 1969

4 – Эрик Дрекслер. Компьютерная модель наноассемблера – устройства для атомарно точного производства вещей

5 – Жак Фреско. Проект Венера: радиальноконцентрический город с автоматизированными системами транспорта и распределения благ. 2000-е