Полвека назад Анри Лефевр в книге La revolution urbaine (1970) обратил внимание на необратимость урбанизации и заявил о приходе «городского общества» [Lefebvre, 2003]. За прошедшие десятилетия мир действительно стал еще «более городским». Однако по мере того, как разворачивается «городская революция» Лефевра, планету охватывает и «пригородная революция», тесно связанная с повсеместным расширением городов за счет их периферийных территорий. Современный мир становится все более пригородным, а сама глобальная урбанизация, как отмечает Роджер Кейл, один из ведущих специалистов в современной сравнительной урбанистике, находит свое воплощение преимущественно в субурбанизации, связанной с освоением старых и новых периферийных городских территорий [Keil, 2017]. И речь здесь уже не только о развитых странах глобального Севера, но и о развивающихся странах.

В текущих дискуссиях о региональных формах урбанизации и субурбанизации, спровоцированных расширением географии suburbanstudies за пределы развитого мира, особое значение приобретают и крупные постсоциалистические города. В последние 30 лет они пережили собственную «пригородную революцию», связанную со взрывным ростом частной застройки пригородных территорий после нескольких десятилетий государственных ограничений. Этот феномен наши восточноевропейские коллеги уже назвали «постсоциалистической пригород-ной революцией» [Stanilov, Sykora, 2014]. Она произошла в результате смены социалистического проекта, жестко определявшего порядок развития городских и пригородных территорий в наших странах, на неолиберальный, предполагающий ослабление роли государства в управлении городами и усиление влияния на их развитие рыночных, частных субъектов.

Движущими силами этой пригородной революции, как мы можем сейчас заметить, стали пять основных факторов. Во-первых, демократизация государственного управления в сфере городского развития: уход государства из управления городами, либерализация отношений в области распределения и застройки городских и пригородных земель, формирование рынка жилья, рынка кредитования и ипотеки, которые и обеспечили взрывной рост частной застройки наряду с развитием частного строительства в последние 30 лет.

Вторая причина взрывного роста крупных постсоциалистических городов, многие из которых пережили настоящий промышленный бум в советский период, — историческое наследие в виде перманентного жилищного кризиса и недостатка жилья. В 1990–2010-е годы этот дефицит был восполнен именно за счет освоения пригородных, периферийных городских территорий, освоение которых требовало меньших ресурсов, чем реконструкция и переобустройство центральных городских областей.

Третья причина — деиндустриализация городов и инфраструктурный кризис цен-тральных городских микрорайонов, подтолкнувшие многих горожан к выезду в «частный сектор», в том числе в более благополучные с точки зрения инженерной инфраструктуры и социального окружения пригородные районы, а также в районы, которые могли не иметь базовых городских систем тепло- и водоснабжения, но устраивали новых хозяев своей автономностью.

Четвертый фактор взрывного роста периферийной застройки крупных постсоциалистических городов — массовые внутренние миграции с сельских территорий, из малых и средних городов в столичные и региональные центры. Эти миграции не завершаются, поскольку диспропорции в развитии сельских и городских территорий в наших странах (не во всех, но в большинстве) никуда не исчезли. Названные центростремительные потоки могут и пересекаются с субурбанизацией в этих городах, связанной с переездом (желаемым или вынужденным) горожан из центральных городских районов в пригородные.

Пятый фактор, который в большей мере относится к крупным столичным городам, — усиление роли крупных частных инвестиций в освоении пригородных территорий. Речь идет о капиталах крупных строительных и инвестиционных компаний, которым стал интересен рынок жилья и коммерческого строительства в постсоциалистических странах.

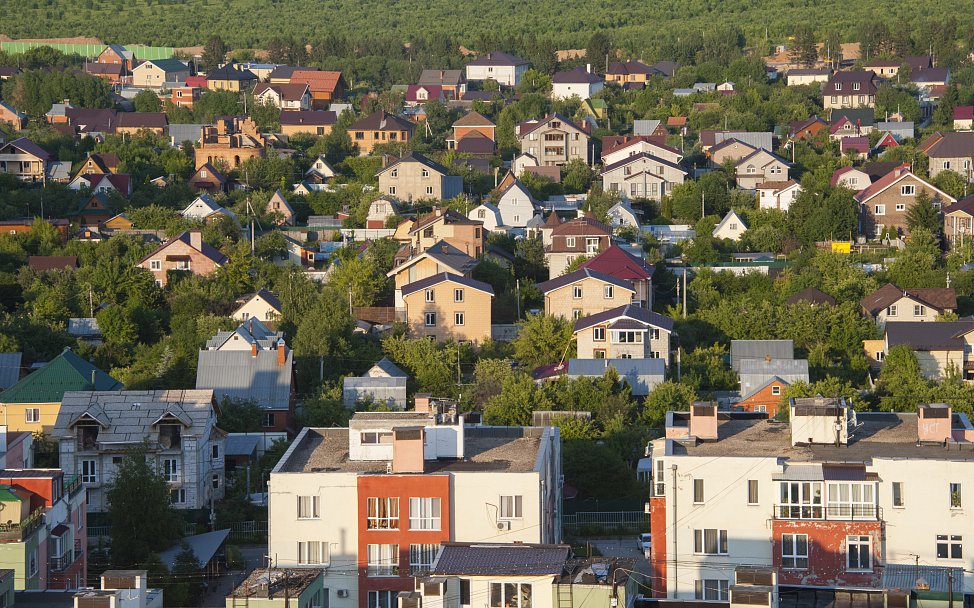

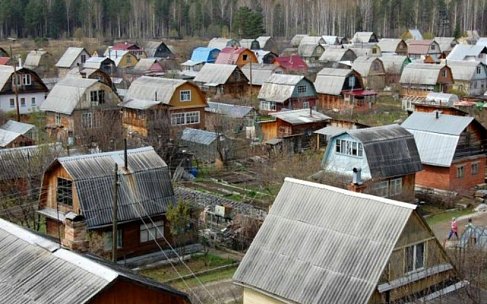

Совокупность этих факторов и привела к существенному, даже взрывному росту частной застройки в наших пригородах. В зависимости от региональных факторов новые и обновленные периферийные городские и пригородные районы приобрели разные формы, масштабы, функциональное значение. В одних городах это типологически схожие массивы усадебной, дачной застройки, коттеджного, многоэтажного строительства, микрорайоны таунхаусов в разных их соотношениях, в других — еще и нежилое строительство: промышленные, торговые, складские, транспортно-логистические, рекреационные центры и т. п. Меняются и прежние малые города, поселки и села, которые находятся в зоне влияния крупных городских агломераций. Многие из них становятся пригородными уже не только в физико-географическом, но и в социально-экономическом смысле, когда усиливаются их связи с городскими центрами.

От года к году мы наблюдаем, как продолжающаяся урбанизация и набирающая обороты субурбанизация становятся все более заметным явлением в развитии крупных городов на территории бывшего СССР [StanilovK., HirtS., 2009; Stanilov, Syko-ra, 2014; Бреславский, 2017б; Бреславский, 2019б]. Население наших стран все больше превращается в городское, концентрируется вокруг крупных городских агломераций. Не только столичные города, но и крупные региональные центры демонстрируют демографический и территориальный рост за счет освоения новых пригородных территорий. Однако это происходит не повсеместно и не со всеми крупными городскими центрами.

Расширяя зоны городской периферии, урбанизация и субурбанизация в разных их формах приобретают все большее значение в развитии и переформатировании как городских центров, так и городских агломераций, а также окружающих их регионов в целом. Периферийные городские территории начинают оказывать существенное влияние на городские экономики, транспортные системы, системы социального обеспечения, инженерные системы и напрямую влияют на политику в наших городах. Словом, уже не только специалисты, системно исследующие эти процессы, но и рядовые горожане, а вместе с ними жители пригородов осознают, что пригородные зоны крупных городов оказывают заметное воздействие на сами города и регионы, центрами которых они являются.

Однако об этой возрастающей роли, которую пригородная инфраструктура и жители пригородов играют в жизни крупных городов на постсоветском пространстве, мы знаем не так уж и много. Помимо прочего это связано с тем, что поле пригородных исследований в наших странах лишь начинает складываться — как минимум в России и странах Центральной Азии. Главным образом такое положение дел связано с тем, что урбанистика как интегративная область знаний о раз-витии городских систем лишь начинает у нас развиваться.

К таким выводам мы пришли по итогам двух научных семинаров в городе Улан-Удэ в 2017 и 2019 годах, посвященных раз-витию пригородных исследований в России и в постсоциалистических странах в целом [Бреславский, 2017б; Бреславский, 2019б]. Эту мысль подтвердит и последующий обзор оте-чественных исследований российских пригородов.

Здесь стоит отметить, что крупные города России, выстроенные преимущественно в социалистический период по вполне определенным принципам градостроительства, постепенно, а где-то и очень динамично меняются. Кардинальное изменение условий, в которых они развивались в XX веке, про-изошло в 1990–2000-е годы. Демократизация, переход к рыночной экономике, отказ от централизованного планирования, деиндустриализация и кризис сельских территорий, формирование рынка жилья, либерализация отношений в области распределения и за-стройки городских и пригородных земель, развитие частного строительства и пр. — все это предопределило новые тенденции в территориальном и демографическом развитии крупных городов и их пригородов. На наших глазах возникли многочисленные коттеджные поселки, таунхаусы, микрорайоны домов усадебного типа, высотки. Активно переобустраиваются под круглогодичное проживание советские городские и пригородные дачи. Меняют свой облик и трудовую ориентацию села, поселки, малые города, расположенные неподалеку от крупных городских центров. Формируются новые связи между большими и малыми городами в рамках крупных агломераций. В результате миграций активно перестраиваются системы расселения в регионах и в стране в целом.

Все эти процессы в России вполне укладываются в модель «постсоциалистической пригородной революции», о которой шла речь выше. Однако далеко не все крупные города России и окружающие их пригородные зоны демонстрировали бурный демографический и территориальный рост. Где-то пригороды растут вместе с городами, где-то быстрее или медленнее городских центров, где-то вопреки упадку своего города. Словом, не все так однозначно.

В пространственно дифференцированной России процессы формирования новых сегментов пригородных зон и переобустройства старых приобрели явно многоукладный характер. Различия в уровне и возможностях экономического развития регионов, климатических условиях, истоках и характере продолжающейся урбанизации, масштабах разворачивающейся субурбанизации — все это определяет разнообразие процессов при-городного развития в России, о котором мы пока знаем крайне мало.

В отдельных регионах России пригороды крупных городов приобрели разные формы: мало- и многоэтажные, только жилые или смешанные (промышленные, торговые, рекреационные и пр.), элитные, для среднего класса, бедных или смешанные, поли- или моноэтнические, застроенные государством (под его контролем), частным бизнесом или самими жителями самостоятельно, в том числе самовольно, запланированные или построенные стихийно и т. д. Где-то пригороды выстраиваются на ранее неосвоенных территориях, а где-то — на основе возникших когда-то сел, деревень, поселков, малых городов путем их полной или частичной перестройки. В одних случаях пригороды формировались вследствие продолжающейся урбанизации, демографического роста «переполненных» городов, в результате притяжения в них сельского населения, населения малых городов. В других — вследствие набирающей масштабы субурбанизации, связанной с переездом жителей из центральных городских микро-районов в пригородные в логике классической англо-американской модели. Более конкретно говорить об источниках пригородного роста, о роли урбанизации и субурбанизации в этих процессах мы пока также, увы, не можем из-за слабости российской статистики и малого количества региональных исследований.

Но, несмотря на ощутимые различия между городами в отдельных регионах Рос-сии, сегодня мы все же можем выделить основные сегменты формирующихся пригородных зон, обозначить масштабы этих процессов, указать на их текущие и возможные последствия. Последствия — это то, что обычно привлекает внимание широкой общественности, когда речь заходит о городском и пригородном развитии на локальном уровне. Речь может идти о стихийном, нерегулируемом государством и муниципалитетами характере застройки, нерешенности проблем с транспортной доступностью, пассажирским сообщением, о развитии инженерной и социально-бытовой инфраструктуры, повышении нагрузки на города и пр. В более широком смысле стихийное стягивание населения в столичные (в том числе региональные) города, которое стало характерным явлением последних лет в России, вызывает беспокойство за развитие сельских территорий и малых городов.

В России новые системы расселения в схеме «город — пригород — село» пока недостаточно изучены как на общегосударственном, так и на региональном уровне, хотя значимые работы все же выходят в свет (см., напр.: [Нефедова и др., 2016]). Известные проблемы со структурой и качеством российской статистики, уточнение, конкретизация количественных данных требуют дополнительных полевых обследований в регионах страны. В то же время крайне мало специалистов, последовательно занимающихся изучением миграции населения, урбанизации, субурбанизации, территориального развития в регионах. При наличии внушительных перспектив для анализа в этой сфере социальных исследований пока мало региональных отечественных ученых, что порождает проблемы в организации сравнительных и обобщающих работ.

При этом мы видим, что факторы нарастания «постсоциалистической пригород-ной революции» применимы и к России. Периферийные районы крупных российских городов — их окраины и пригороды — как минимум в последние два десятилетия пере-жили схожие процессы обновления и пере-обустройства. Движущими силами этих изменений были по крайней мере первые четыре причины, о которых шла речь выше. В гипертрофированном виде это происходило в Москве, в меньшей степени — в Санкт-Петербурге, несоизмеримо меньше, но все же заметно — и в других региональных столицах. Речь идет о трансформации пригородов крупных городов в результате продолжающейся урбанизации (в том числе за счет центростремительной первичной сельской-городской миграции) и набирающей обороты субурбанизации. Причем два эти процесса могли происходить синхронно, влияя друг на друга, порождая гомогенные и гетерогенные формы пригородных поселений и сообществ в российских городах.

Случай России среди прочих государств на постсоветском пространстве особенный. Прежде всего в силу многоукладности страны — множественных региональных различий, составляющих сложную «природу» отечественной урбанизации и субурбанизации. Это касается, в частности, источников — движущих сил и масштабов этих процессов, условий, в которых они развивались прежде и развиваются сегодня, а также практики муниципального и регионального регулирования этих процессов.