История брендинга территорий как направления исследований началась в конце ХХ века с публикации в 1993 году монографии крупнейших маркетологов Ф. Котлера, К. Асплунда, И. Рейна и Д. Хайдера. Спустя 7 лет эта монография была переведена на русский язык и издана как «Маркетинг городов. Привлечение инвестиций, предприятий, жителей и туристов в города, коммуны, регионы и страны Европы» [Котлер и др., 2005].В 1998 году британский независимый политический консультант С. Анхольт впервые использовал термин «национальный бренд», приравняв тем самым страны к фирмам и торговым маркам их товаров и услуг. В начале XXI века он развил свои идеи, создав концепцию конкурентной идентичности страны, основанную на сочетании показателей состояния шести ее сфер—туризма, экспорта, политики, инвестиций, культуры и человеческого капитала [Анхольт, Хильдрейт, 2010; Анхольт, 2004].Идеи Анхольта получили широкое распространение, а его «шести‑угольник национальных брендов» стал отправной точкой для многих авторов, исследовавших бренды разных территорий—стран, регионов, городов, местностей.

В России 1990–2000‑х годов, переживавшей переход от плановой экономики советского периода к свободному рынку с его конкурентной борьбой, новые реалии осознавались постепенно. Регионы, которые в СССР были просто частями большой страны, где экономика и социальная жизнь жестко определялись единым государственным планом, в новых условиях начинали обретать некоторую самостоятельность. Они становились субъектами серьезной конкурентной борьбы за федеральные средства, инвестиции, трудовые ресурсы, известность, туристические потоки и т. д.

В этой статье мы рассмотрим анализ имиджей/брендов Ивановской области былых времен и некоторые подходы к ее ребрендингу. В основе этих построений—20‑летний опыт автора и его коллег в раз‑работке и реализации:

• образовательных проектов подготовки кадров для социально‑культурного сервиса и туризма на базе Ивановского текстильного института (в дальнейшем—Ивановской государственной текстиль‑ной академии и Ивановского государственного политехнического университета);

• проектно‑внедренческой деятельности в этой сфере в Иванове и Ивановской области [Каган, Белугина, 2013].Системно‑образующей основой исследования является шестиугольник Анхольта, содержательное наполнение которого выстроено нами с учетом социально‑экономической и историко‑культурной специфики Ивановского края, начиная с периода славянской колонизации этой территории (IX–XI века) до настоящего времени.

Иными словами, мы рассматриваем в качестве бренд‑платформы Ивановской области шесть ее сфер в их специфических проявлениях на временнóм промежутке порядка тысячи лет. Это позволяет отслеживать не только перемены экономическо‑го, социального и культурного порядков, но и процессы формирования коренного населения Ивановского края.

Приведенная на рис. 1 схема предполагает последовательное рассмотрение следующих пунктов:

• исходные предпосылки развития территории нынешней Ивановской области, начиная со времен славянской колонизации населенных финно‑угорскими племенами земель и далее в ходе последовательной смены ее социально‑экономического положения, административного статуса, трансформаций ее населения, идентификации и самоидентификации территории;

• важнейшие жизненные сферы территории—историко‑культурное наследие; бизнес, инвестиции, миграция; туризм въездной и внутренний; человеческий капитал; внешняя и внутренняя политика

1. Архив имиджей/брендов

1.1. Географическое положение, транспортная доступность, природный потенциал

Ивановская область занимает специфическое и выгодное географическое положение в ареале, который соотносится с Верхней Волгой и ориентирован на современный туристический кластер «Золотое кольцо Рос‑сии». Будучи одним из регионов Центрального федерального округа, она является его восточной окраиной, непосредствен‑но соседствующей с Нижегородской областью, северо‑западной окраиной Приволжского федерального округа. С введением в эксплуатацию автомобильного моста че‑рез Волгу в районе Кинешмы появилась реальная перспектива возникновения мощного автомобильного потока, который будет следовать через Ивановскую область по кратчайшему пути между центральными областями России и северными и северо‑восточными территориями страны.

Отметим также, что Ивановская область находится в непосредственной близости от Московской агломерации—крупнейшего в России макроэкономического региона и межрегионального центра социально‑экономического развития и притяжения центральной части России, что является серьезным фактором ее экономического развития как перспективного постиндустриального и туристско‑рекреационного региона.

Центр Ивановской области, город Иваново, находится в трех‑четырех часах езды до Москвы и Нижнего Новгорода и в полутора‑двух часах—до основных центров «Золотого кольца»: Ростова, Ярославля, Костромы, Владимира, Суздаля, Плеса, Палеха.

Благодаря усилиям правительства Ивановской области в последние годы был сделан серьезный прорыв в выведении транспортной доступности региона на современный уровень. Запуск скоростных поездов «Ласточка» позволил сократить время в пути между Ивановом и Москвой практически вдвое. Ведутся активные работы по созданию современных автодорог до Нижнего Новгорода, Ярославля, а также по ремонту важнейших внутренних дорог региона. Восстанавливается участие волжских городов Плеса, Кинешмы и Юрьевца в круизном туризме. Интенсивно развивается сеть прямого авиасообщения Иванова с Москвой, Санкт‑Петербургом и рядом крупных городов и курортных центров России.

Что касается природного потенциала региона, то следует отметить, что половина его территории покрыта лесами, причем почти на 90% сосной, елью и березой. Важными составляющими природного потенциала являются Клязьминский и За‑волжский заказники.

По территории Ивановской области на протяжении почти 180 км протекает река Волга, здесь она образует Горьковское водохранилище. При этом левый берег Волги от Плеса до Юрьевца обращен точно на юг, что серьезно увеличивает рекреационную ценность этой территории. Многоводные левобережные притоки Волги с поросшими лесом берегами—Кистега, Локша, Колдома, Мера, Нодога—дают прекрасные возможности для развития водно‑го туризма и рекреации. Горьковское водохранилище, Волга и ее правобережные притоки—Кинешемка и Елнать—предсталяют собой удобную акваторию для яхтинга и водно‑моторных видов спорта. А левобережные притоки Клязьмы—Нерль и Лух—давно уже облюбованы любителями путешествий на байдарках. Всего же в пределах Ивановской области протекает порядка 160 достаточно крупных рек. На ее территории около 150 лесных озер, высокая экологическая чистота которых создает прекрасные условия для рекреации и туризма.

Даже из этого краткого описания видно, что Ивановская область обладает мощным потенциалом для развития успешной туристско‑рекреационной зоны, ориентированной, прежде всего, на жителей Московской агломерации и крупных городов Центрального, Северо‑Западного и Приволжского федеральных округов (подробнее см. [Каган, 2008]).

1.2. Штрихи к социально-психологической характеристике коренного населения региона

Как свидетельствуют историки (см., напр., [Скрынников, 1997]), славяне появились на Верхней Волге в IX–Х веках нашей эры. С северо‑запада пришли сюда новгородские словене, а с запада и юго‑запада—кривичи. Причиной массовой миграции кривичей послужили постоянные угрозы для заселенных ими территорий со стороны кочевых племен Великой степи. Более южные по отношению к Новгородчине земли Верхней Волги были привлекательны для новгородских словен в связи с необходимостью освоения новых земель для решения продовольственных проблем, особенно острых в неурожайные годы.

Славяне застали здесь малочисленные племена мерян, относившихся к финно‑угорской группе. Славянская колонизация была мирной, так что в результате межэтнических браков постепенно сложилось средневековое население этой территории. При этом новгородские словене привнесли с собой опыт искусных ремесленников—ткачей, плотников, кузнецов, гончаров, кожевников, а также опыт торговых людей, способных совершать далекие поездки. В лице кривичей осваиваемый славянами регион приобрел переселенцев, искушенных в земледелии и содержании домашнего скота. Память же о мерянском населении Верхней Волги сохранилась в многочисленных дошедших до нашего времени гидронимах и топонимах [Тяпков, 2018].В XIII–XIV веках население нынешней территории Ивановской области пополни‑лось спасавшимися в ее лесах от монголо‑татарского нашествия жителями Суздальских земель. Вследствие этого будущий Ивановский край обрел действующие и поныне центры иконописи в Палехе и Холуе, в советское время прославившиеся также как центры лаковой миниатюры.

Следующие XV и XVI века—это время возвышения Москвы и образования Московского централизованного государства. Эти столетия прошли под знаком борьбы Великих князей Московских и Государей всея Руси Ивана III Великого, Василия III Ивановича и Ивана IV Грозного с Новгородской боярской республикой, ее традициями вершить свои главные дела не по воле князя‑самодержца, а по решению Новгородского веча. Случались здесь и военные противостояния, и массовые репрессии, в частности насильственное переселение части своенравных новгородцев на верхневолжские территории, ставшие северо‑восточной окраиной Московского царства и местом ссылок. Вдобавок территория эта стала рассматриваться как стратегический плацдарм для расширения Московии, прежде всего с целью контроля над Волгой как важнейшим торговым путем к странам Востока, а далее с выходом на Урал и в Сибирь, и превращения Московского царства в крупнейшее государство Евразийского континента.

Именно с этими геополитическими устремлениями связано основание крепостей, ставших городами Ивановской области,—Плеса, Юрьевца, Кинешмы, Шуи и Луха.

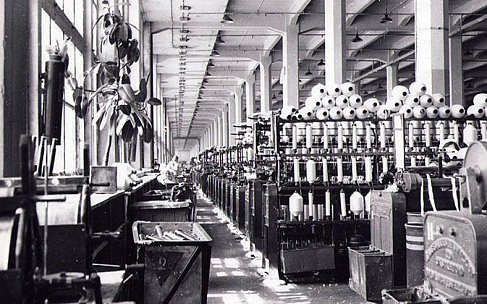

Вполне резонно предположить, что присущие новгородцам предприимчивость, решимость, некоторая авантюрность и склонность к разнообразным ремеслам сделали возможным создание в селе Иваново, причем усилиями крепостных крестьян, сначала текстильных мануфактур, а затем и фабрик. В результате село Иваново, а затем и город Иваново‑Вознесенск стали промышленным центром, сравнимым в сознании современников с текстильным Манчестером в Англии.

Отметим, что подобные соображения приведены в одном из первых историко‑культурных исследований феномена «русского Манчестера», выполненным представителем известнейшей фабрикантской династии Я. П. Гарелиным, бывшим к тому же серьезным просветителем, благотворителем, инициатором создания города Иваново‑Вознесенска и даже его главой. В его знаменитом сочинении читаем: «Нужно припомнить эпоху двух Иванов, III и IV, личности которых в народ ном представлении слились в одного Ивана Грозного, вспомнить упорную борьбу первого с Великим Новгородом и расселение обоими государями чуть не всего Новгородского люда по различным областям тогдашней Руси, причем особенно много Новгородцев отправлено было в Суздальскую область, в состав которой входил и Шуйский уезд,—нужно припомнить все это, и нам возможно будет объяснить, каким образом засел здесь деятельный, энергичный народ, вызвавший такую кипучую жизнь, которая поставила село Иваново в ряды первых по мануфактурной промышленности» [Гарелин, 1884]. Добавим к этому, что здесь же Я. П. Гарелин свидетельствует и о том, что в начале XIX века «Иваново представляло сплошное раскольничье поселение». А это важное дополнение к социально‑психологическому «портрету» коренных ивановцев.

1.3. От имиджа — к имиджу, от имиджа — к бренду

Далее мы кратко рассмотрим трансформации в истории Ивановского края, которые, по нашему мнению, позволяют говорить, что эта территория отличается устойчивым стремлением к лидерству, к авангард‑ной роли.

Здесь требуются некоторые коммента‑рии.

1. В XVII веке домашнее прядение и ткачество льняных холстов было широко распространено в Верхнем Поволжье ввиду доступности и дешевизны хорошо растущего на этих землях льна. Предприимчивые крестьяне села Ива‑ново предпочли трудоемкому ручному прядению и ткачеству скупку неотделанных льняных холстов в окрестных селах и деревнях, их крашение, ручную набойку рисунка с помощью деревянных манер и продажу готовых льняных тканей с хорошей прибылью. Иваново становится богатым торгово‑промысловым селом. К середине XVIII века здесь образовался слой разбогатевших «капиталистых крестьян», которые стали заводить текстильные мануфактуры с применением наемного труда, а затем и первые фабрики с применением машин. Население села быстро росло, так что к концу XVIII века его численность почти в 3,5 раза превосходила население уездного города Шуи. На рубеже XVIII и XIX веков в селе Иваново происходит переход к производству преимущественно хлопчатобумажных тканей. А в первой половине XIX века распространяется так называемая «рассеян‑ная мануфактура», когда ивановские владельцы ситценабивных фабрик стали раздавать в окрестные села готовую пряжу для основы и утка ткачам‑надомникам и мелким хозяевам, «светелочникам». И затем получать от них готовую суровую хлопчатобумажную ткань—миткаль, который в результате отделки, крашения и печати рисунков превращался в ситцы [Балдин, Семененко, 1996].

2. Отмена крепостного права в 1861 году создала среди прочего возможности для притока рабочей силы в текстильное производство, бурно развивающееся в селе Иваново и Вознесенском Посаде, что образовался напротив села, на левом берегу реки Уводи. Пройдя этапы промышленного переворота, тек‑стильное производство расцвело на‑столько, что известный экономист, академик Санкт‑Петербургской академии наук В. П. Безобразов в статье, опубликованной в 1864 году в «Отечественных записках», назвал село Иваново «русским Манчестером». В 1871 году из села Иваново и Вознесенского Посада был образован город Иваново‑Вознесенск, который стали привычно именовать «русским Манчестером». На рубеже XIX и XX веков произведенные в Иваново‑Вознесенске ткани получили ряд высоких наград на Международных и Все‑российских промышленных выставках. Утвердился историко‑культурный феномен «ивановские ситцы». Кроме того, на территории Верхней Волги факти‑чески возник Иваново‑Вознесенский промышленный район с главной отраслью—хлопчатобумажной промышленностью. «Русский Манчестер» при этом стал восприниматься как столица «ситцевого царства» [Балдин, Мокеев, 2006].

3. В 1918 году при деятельном участии М. В. Фрунзе, который удерживал в своих руках партийное, хозяйственное и военное руководство фактически всем Иваново‑Вознесенским промышленным районом, была учреждена новая Ивановская губерния («красная губебния») с центром в Иваново‑Вознесенске, вобравшая в себя наиболее развитые в промышленном отношении территории Владимирской и Костромской губерний (см., напр., [Тихомиров, 2011]).

4. В 1929 году была создана Ивановская промышленная область с центром в Иваново‑Вознесенске, вобравшая в себя четыре губернии—Владимир‑скую, Ивановскую, Костромскую и Ярославскую. Впоследствии был проведен ряд всесоюзных архитектурных конкурсов, направленных на коренное изменение облика Иваново‑Вознесенска. Благодаря этому город теперь обладает значительным архитектурным наследием в традиции конструктивизма, но утратил большинство памятников храмовой архитектуры. В связи с этими событиями и надеждами на обретение Иваново‑Вознесенском высокого статуса в стране победившего пролетариата город стали все чаще именовать «третьей пролетарской столицей» после Ленинграда, колыбели пролетарской революции, и Москвы, столицы пролетарского государства СССР. Велись даже разговоры о возможном преобразовании Иваново‑Вознесенска в столицу РСФСР [Там же].

5. В 1957 году была предпринята попытка реформировать систему управления социально‑экономической жизнью СССР путем образования на всей территории страны системы из Совнархозов—Советов народного хозяйства. В 1963 году в результате их укрупнения был создан Верхне‑Волжский Совнархоз с центром в Иванове, в состав которого вошли все те же Владимирская, Ивановская, Костромская и Яро‑славская области. Эта реформа закончилась в 1965 году после отстранения от власти Н. С. Хрущева [Там же].

6. В 1960–1980‑е годы Ивановская область позиционировала себя как «текстильный цех страны», а город Иваново неизменно рассматривался как «столица текстильного края». Одновременно были приложены большие усилия, чтобы представить в массовом сознании Иваново как «родину первого Сове‑та». К празднованию 70‑летия образования в Иваново‑Вознесенске «первого общегородского рабочего Совета», прообраза советской власти, был реализован впечатляющий комплекс работ по созданию зримого образа этой глобальной идеи—монументы, мемориалы, мемориальные доски, музей перво‑го Совета, литературные и музыкальные произведения, переименования и т. д. Эта попытка создать бренд города Ива‑нова как «родины первого Совета», а Ивановской области—как «края революционных традиций» ныне является лишь достоянием нашей локальной истории [Там же].

Есть в архиве ивановских имиджей/брендов сюжет воистину курьезный. Любой случайный иногородний собеседник, узнав, что его визави из Иванова, тут же отреагирует: «Так вы из Иванова, города невест?» Такой узнаваемости может позавидовать самый раскрученный бренд. При этом оба собеседника, скорее всего, не знают, какова подоплека такого «всем известного» определения города Иванова. И уж тем более не знают (и не хотят знать), какие затраты понес город, продвигая этот бренд в массовое сознание.

Подоплека же такова. В послевоенное время в Иванове возникла большая диспропорция между мужчинами и женщинами. Причин этому было две: потери среди мужского населения в годы войны и преимущественно женские профессии (прядильщицы, ткачихи и т. д.) в текстильной промышленности, которая доминировала в городе. Но в 1950‑е годы здесь построили несколько машиностроительных предприятий, и действительно серьезная демографическая проблема была существенно смягчена.

Что же касается славы Иванова как «города невест», то здесь решающую роль сыграла песенка, исполненная Андреем Мироновым в фильме 1981 года «Честный, умный, неженатый». В ней трижды повторяется последняя строчка припева: «А Иваново—город невест».

Самое удивительное, что «отцам города» за прошедшие с тех пор 40 лет так и не пришла в голову мысль, что можно (и должно, на наш взгляд) использовать эту бесплатно упавшую с небес известность города как туристический бренд. Разумеется, при этом необходимы были бы сообразительность и усилия по созданию в городе достойной и оригинальной «свадебной инфраструктуры» на стыке многоликого свадебного сервиса, индустрии моды, дизайна, музейного дела, туризма и гостеприимства. И все это на радость невестам и их избранникам, которых в Иванове и за его пределами великое множество.

Заметим для полноты обзора, что в постперестроечное время было несколько безуспешных попыток построить новые бренды Иванова: «русский Кембридж», «русский Лас‑Вегас», «молодежная столица Европы», «самый советский город», «столица торговли и развлечений», «столица нестоличной моды». Но в силу их несомненной надуманности или по иным причинам ни один из этих брендов не сложился.

С полной версией текста можно ознакомиться на сайте журнала.